검색결과 리스트

2025/03에 해당되는 글 2건

- 2025.03.16 나의 종례신문

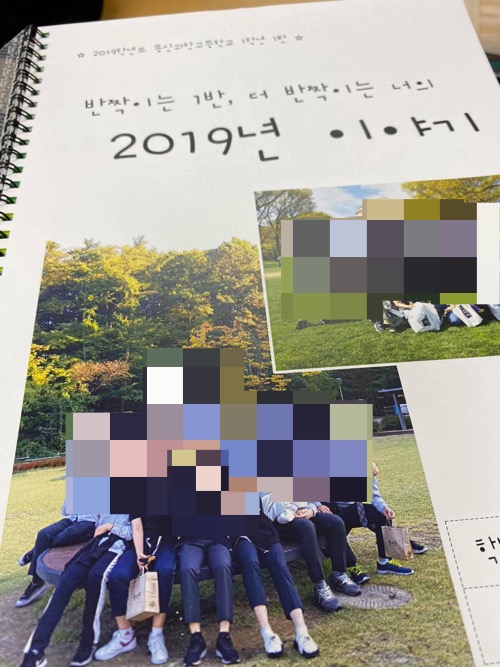

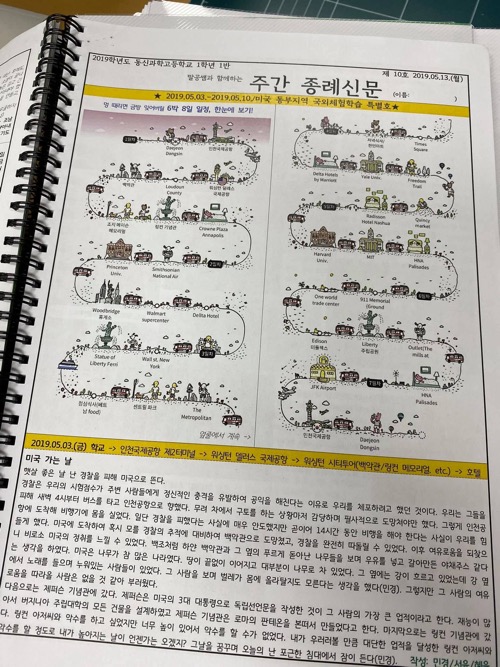

2017년부터 종례신문을 썼다. 컬러 프린터가 본부교무실에만 딱 한 대만 있던 신탄진고 시절에는 매주 금요일 아침마다 pdf파일을 메신저로 보내고 본부에 가서 찾아와야 했지만, 아이들과의 일상을 소소하게 기록하는 즐거움에 귀찮다는 생각을 안 했던 것 같다. 그 당시 종례신문은 반의 모든 아이들(그래봐야 스물 한 명?)에게 매주 한 장씩 출력본으로 나누어주는 방식으로 발행을 했는데, 종례신문 마지막에 ‘나의 한 주 기록하기’칸에 아이들이 한두줄 정도 자신의 이야기를 기록하도록 했었다. 일년 동안 발행하면 40~50부 정도가 되는데, 이걸 다시 모아서 연말에 스프링으로 제본을 해주면서 아이들이 기록한 한 주의 이야기를 다시 읽어보는 재미도 쏠쏠했다.

2019년 학교를 옮기면서도 당연하게, 담임반 아이들과 종례신문을 썼다. 소소한 일상을 나누고 싶었던 종례신문의 취지가 가끔 생기부용 자율활동으로 변질되는 것 같아 움찔할 때도 있었지만, 그것도 추억이다 싶어 그냥 다 넣었다. 2020년 갑작스런 코로나로 온 세상이 멈췄을 때에는 3월 중순부터 매일매일, ‘슬기로운 휴업생활’을 발행하기도 했다. 아침 8시 줌으로 서로의 얼굴을 확인하고, 집에서 혼자 먹는 점심 메뉴도 공유하며, 코로나로 멈춘 세상이지만 슬기롭게 살아보자는 다짐을 매일매일 나누었다. 4월 16일 온라인 개학과 함께 주 2회 발행으로, 다시 등교개학과 함께 주간 신문으로 횟수를 점점 줄였지만, 매일 오후 4시 반톡에서 pdf로 발행하던 종례신문은 지금까지도 나에게 가장 기억에 남는 기록으로 남아있다.

2020년을 마지막으로 더는 담임을 맡지 않아 자연스레 종례신문도 쓸 일이 없다가 작년에 학년부장을 하면서 다시 글을 쓰게 되었다. 학기초부터 막연히 종례신문을 다시 써볼까 생각했지만 바로 시작하지 못했던 것은, 반 아이들과만 소소하게 나누던 이야기를 학년 게시판에 써붙이려니 쑥스럽기도 하고 또 오랜만에 글을 쓰려니 아이들이 좋아해줄까 망설여지기도 했기 때문이었다. 그러다 뜻밖의 계기로 80명 전체 단톡을 없애면서 그냥 신문을 써야겠단 마음을 굳히게 되었다. 나는 잔소리를 하고 싶고(그때만 해도 해야한다고 생각했고..), 단톡에서 전체에게 하는 잔소리는 싫다는 아이가 있으니 한번 걸러 글이라도 써보자 그런 마음을 아주 조금 담아. 또 일상을 기록해두었다가 연말에 추억같은 선물 보따리 하나 쥐어주면 좋을테니까, 선배들한테 그랬던 것처럼. 그리고 이 아이들과는 3년의 이야기를 만들어갈 수도 있을테니까. 그런 마음을 잔뜩 담았다.

걱정과는 달리, 게시판에 매주 붙여둔 11기 아이들의 종례신문은 꽤 반응이 좋았다. 매주 금요일 신문이 발행될 때마다 게시판 앞에 몰려든 아이들의 소리가 교무실까지 소란스럽게 만들 정도였는데 관심 없는 척 자리에 앉아 있었지만 사실 나는 신문을 보며 아이들이 나누는 대화 하나하나를 다 들으려고 귀를 쫑긋 세우고 있었다. 동학년을 지도했던 교사들도 좋아해줘서 연말 제본판은 꽤 묵직한 한권의 책으로 나누어 가질 수 있었다. 가끔은 안 좋은 일이 있었고, 잔소리보다 조금 더한 훈계만 가득한 글도 있었지만 그냥 그것대로 빠짐없이 모아둔 게 좋았다. 종례신문은 그런거니까.

그리고 2025년 올해, 나는 여전히 종례신문을 쓴다. 주중에 편집할 짬을 낼 수 없어 금요일 발행에서 월요일 발행으로 바꿨지만, 덕분에 신문이 나오는 시각 아이들은 거의 잠에 빠져 있지만(월요일 아침 어쩔..), 나는 그냥 글을 쓴다. 아이들이 갓 나온 신문에 관심이 없는건 신문 탓이 아니라 월요일 아침이라 그런거라고 내 맘대로 속편히 생각하면서. 스물다섯 명의 이야기를 꼭 한번씩은 담고 싶다, 딱 그만큼만 욕심내면서.

주말에 신문을 편집하다 문득 궁금해졌다. 나는 언제까지 종례신문을 쓸 수 있을까. 교실을 채우는 아이들의 나이는 상수인데, 그 아이들을 마주하는 나만 매년 한 살씩 더 먹는다. 아이들과 나의 거리는 매년 한 살 어치만큼 멀어지고, “우리 같이 해볼까?”라는 말엔 매년 한 살 어치만큼씩의 용기가 더 필요해진다. 아이들에게 받은 편지 한 장조차 읽고 나면 곧장 파쇄해버리는 내가, 졸업앨범 사진 한 번 함께 찍어본 적 없는 내가, 굳이 종이로 남겨둔 유일한 기록이 종례신문인 걸 생각하면, 작년에 이걸 다시 시작한 게 얼마나 다행인지 모른다. 그때 그 망설임을 이겨낸 덕분에, 올해는 좀 더 뻔뻔하게, 처음 보는 낯선 남자아이들 앞에 툭, 1호 신문을 붙일 수 있었다.

언제가 될지 모르겠지만 “우리 같이 해보자”는 말의 무게가 나의 용기보다 무거워지는 날이 올 때까지 나는 종례신문을 계속 쓸 것이다. 또다시 월요일 아침이 오면, 어둠과 졸음이 가득한 교실 앞 게시판에, 나의 마음을 덕지덕지 담은 신문을 붙일 것이다. 그리고 언젠가 정말 학교를 떠나는 날이 오면, 나는 딱 하나, 종례신문만 들고 나올 것이다.

그래서 올해가 더, 고맙고, 다행이다.

| 엽세권입니다. (0) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 구미호를 잡으러 가야겠어. (0) | 2025.04.02 |

| 엽떡 먹고 싶은데요. (0) | 2025.03.09 |

| 학교를 떠나며 (3) (0) | 2025.01.05 |

| 학교를 떠나며(2) (0) | 2024.12.29 |

RECENT COMMENT